宮川町についてMiyagawa Cho

鴨川のほとり、歌舞伎の隆盛とともに

発展した花街、宮川町。

芸に生きる芸妓、舞妓たちが

育んだ歴史と文化がここにあります。

京都の花街「宮川町」

京都五花街の一つである宮川町―

その町名の由来は、八坂神社の祇園祭の際に、神輿洗いが行われる鴨川の四条大橋下流を「宮川」と呼んでいたことにあります(諸説あります)。

花街は、江戸時代から続く、歌舞、音曲(おんきょく)の類を専門とする芸妓、舞妓がお茶屋の座敷でお客様に芸を楽しんでいただく場所で、花柳界ともいわれています。

花街では、一年を通して様々な行事が行われます。新年の挨拶まわりから始業式、夏の八朔、そして師走の事始めなど季節の節目ごとに行われる行事には、「けじめ」や「感謝の心」が色濃く息づいています。神社やお寺との結びつきは強く、八坂神社の節分祭や祇園祭、平安神宮の時代祭の参加など接点が多くあります。

また春と秋に各花街で催す踊りは、何よりも華やかな行事です。宮川町では春の「京おどり」、秋の「みずゑ會」がこれに当たります。

宮川町のお茶屋について

お座敷をしつらえ、お客様をお迎えいたします。芸妓、舞妓や地方(踊りなどの囃子方)さんが技芸を披露する中、お食事やお酒をお楽しみいただく、京都を代表するおもてなしの場です。

京都五花街ではそれぞれの地域ごとのお茶屋が集まり組合を結成しており、宮川町には宮川町お茶屋組合がございます。組合では、京都の花街が伝える伝統技芸、おもてなし文化の維持・継承、持続的な発展に日々つとめております。

宮川町お茶屋一覧

- 三丁目

- 花ふさ

- 四丁目

-

駒屋

寿賀富

好みき

湊家

三木家

畑中

河よ志

いし初

みやき

花傳

ふじ原

たまや

堀八重

藤島

美津家

- 五丁目

-

河なみ

杉きみ

貴久政

大玉

- 西御門町

-

利きみ

本城

春富

薬師川

川久

はまぐち

しげ森

以上、宮川町お茶屋組合 組合員 全27軒

年間の行事・催し

-

1 月睦月

-

始業式

芸妓舞妓が正装である黒紋付を身にまとい、花街の一年の始まりを告げる式典。

関係者だけで厳かに行われます。

-

2 月如月

-

節分

八坂神社の節分祭では、神前で四花街の芸妓舞妓による奉納舞踊と

豆まきが行われます。

-

4 月卯月

-

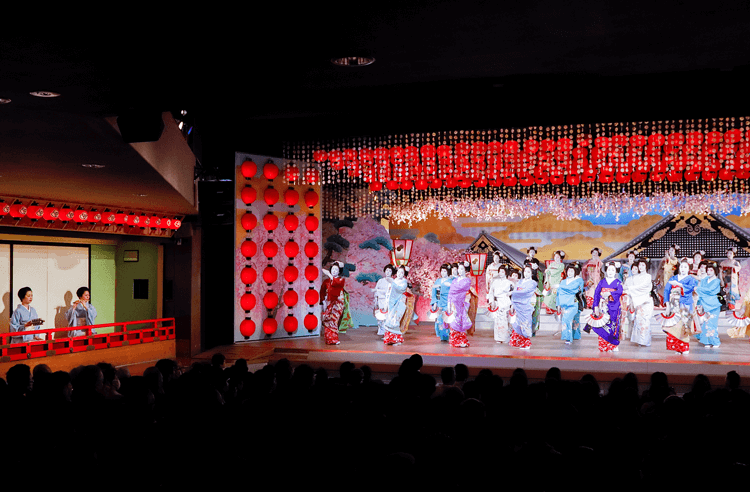

京おどり

昭和25年より続く宮川町の芸妓舞妓が総出演する舞台。

宮川町の代名詞となっています。平安神宮例祭

大極殿前の特設舞台で、花街の舞妓による奉納舞踊が行われます。

-

6 月水無月

-

都の賑い

京都の五花街(祇園甲部、祇園東、先斗町、上七軒、宮川町)の芸妓舞妓が

一堂に会して行われる京都五花街合同公演。

-

7 月文月

-

祇園祭

日本三大祭の一つ。後祭の花笠巡行に参列し、八坂神社での奉納舞踊も行います

(花街交代で参加)。

-

8 月葉月

-

八朔(はっさく)

芸妓舞妓がお師匠さんやお茶屋さんをまわり、日頃の感謝を込めてご挨拶に伺います。

-

10 月神無月

-

みずゑ會

平成18年に復活した秋の舞台。日頃のお稽古の成果を発表する会。

時代祭

京都三大祭の一つ。芸妓が「巴御前」をはじめ歴史上の女性に扮します

(花街交代で参加)。

-

11 月霜月

-

祇園小唄祭

仕込の頃から習う、舞妓には馴染みの深い「祇園小唄」を讃え、

円山公園内の歌碑の前で献花などが行われます(花街交代で参加)。

-

12 月師走

-

南座 顔見世総見

京都で師走の風物詩となる南座顔見世興行を芸妓舞妓が揃って観劇し、

歌舞伎役者の芸を学びます。事始め

“お正月の準備をこの日から始める“という意味で、

その年一年間のお礼と、翌年もお頼申しますとご挨拶に回ります。

宮川町の歴史

今から八百十余年前に開かれた日本最古の禅宗寺院「建仁寺」、その境内地を取りまくように花街は形成されています。

十六世紀後半、豊臣秀吉が方広寺、伏見城を築いたことにより、大和大路はにわかに人の往来が増え、その街道沿いに町並みができはじめました。現在の宮川町地区は当時広大な鴨川の河原であったと見られています。鴨川の四条より南は、毎年祇園社の神輿洗いが行なわれていたので、宮川と呼ばれ、この川筋に出来たのが宮川町です。今日でも「宮川筋○○丁目」と呼ばれているのは、河原に発展した「筋・通路」であったためとされています。寛文六年(1666)に宮川町通りが開通、寛文十年(1670)に鴨川護岸の石積みが完成し、宮川町の町並みが整い、また当時の歌舞伎の流行とあいまって茶屋町として発展してきました。

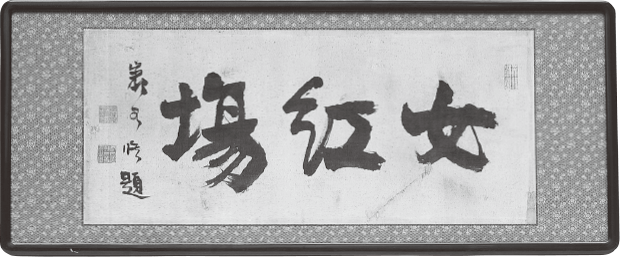

その後、明治六年(1873)には、女紅場の前身、婦女職工引立会社(翌年に女紅場と改称)が設立されました。

宮川町旧歌舞伎練場表入り口付近

明治二十九年(1896)、女紅場の教習の場として使用されていた教場を改築して歌舞練場を建設しました。さらに大正五年(1916)、新歌舞練場を建設し披露の「温習会」を開催しています。昭和二十五年(1950)には、第一回「京おどり」が行われ、一時期南座で開催されたこともあるが平成31年に第70回の公演を数え、春の年中行事として観覧者を楽しませています。

昭和四十五年(1970)、歌舞練場の大改築により客席は桟敷席から椅子席となり、現在の外観を構成しています。

一方、芸妓、舞妓がお稽古をする東山女子学園は昭和四十四年(1969)に学校法人の認可をうけ、昭和四十六年(1971)より途絶えていたみずゑ會(温習会)を平成十八年(2006)に復活するなど芸妓、舞妓の伎芸の研鑽に励んでいます。

「女紅場」額 学校法人:東山女子学園(蔵)

伝統伎芸の担い手

芸妓・舞妓

芸妓には、舞や三味線をはじめとする芸事、茶道などの伝統文化の習得に加えて、お客様のお相手ができる教養、洗練された立ち居振る舞いなどが求められます。

芸妓への道のりは長く、まず舞妓は「芸妓」になるための修業期間として位置付けられており、舞妓になるまでに、「仕込み」「見習い」として一年近くの修業期間があります。その期間に花街のいろはを学びながら芸事のお稽古を積み、舞妓として「お店出し」を向えることになります。舞妓になってからも舞踊、長唄、鳴物など古典芸能を中心に稽古はまだまだ続きます。お座敷ではお茶屋の女将さん(お母さんと呼ばれます)や先輩芸妓(お姉さんと呼ばれます)から、お客様を“おもてなし“する術を学び経験を積み重ねて芸妓になることが認められます。

舞妓から芸妓へなることを「衿替」といいます。この日から芸妓としての装いで生まれ変わります。

芸妓さん・舞妓さんの一日

- 身支度

舞妓さんは髪を結ったまま就寝するので、朝は髪のお手入れが欠かせません。

芸妓も舞妓も日常のお着物は自分で着付けています。 - 午前

10時頃より歌舞練場でのお稽古が始まります。

お稽古が終わるとお茶屋さん回り。30軒近くのお茶屋さん一軒一軒へご挨拶に回ります。 - 午後

午後からもお稽古が続きます。

お稽古が終わればお座敷に向けての着付けやお化粧(白塗)など支度を整えます。

舞妓の衣裳は着せて頂く専門の方にお願いしています。 - お仕事

午後6時頃よりお茶屋のお座敷やお料理屋さんに寄せてもらい、舞の披露やお座敷遊びで お客様をおもてなしします。

また、京都で大きな会議やパーティーが行われる際には必ずと言って良いほど呼んで頂いています。

舞妓さん・地方さんを

志す方へ

宮川町では、伝統伎芸の継承者の育成に取り組んでおります。

舞踊や三味線など、未経験であっても一からお稽古を積んで芸事や礼儀作法などを習得していただきます。

また、地方さんについては、一定の所作や言葉使いなどを習得して頂く必要がありますが、経験の有無にかかわらず個人の資質・技量を重視します。

先ずは、宮川町お茶屋組合へお問い合わせ下さい。

舞妓さん・地方さんを志す方

お問い合わせはこちら